Tibet, in viaggio verso Lhasa – 2010/3

11 e 12 agosto: militari in piazza.

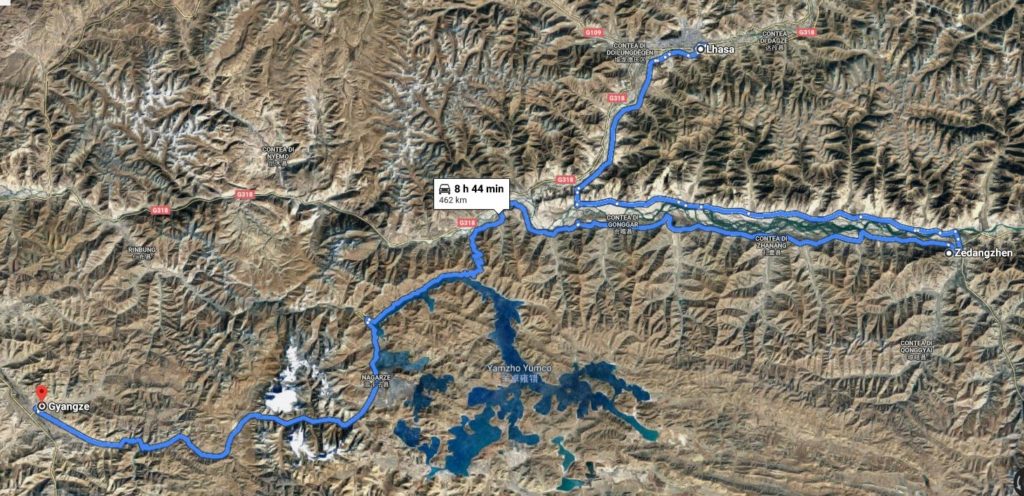

In viaggio verso Lhasa partiti da Tsedang risaliamo il Bramaputra sul suo lato sinistro. La pista – qui non c’è ancora la stada – ci porta a Samye, primo monastero fondato nel 779 da Trisong Detsen, che da qui dichiarò il buddismo come religione di stato. Un altro tuffo nel misticismo tibetano che associa lampade al burro e telefonini ad alta tecnologia. Ma sorprende di più questa riva del fiume che si mostra in tutta la sua vastità occupando la valle intera: l’acqua mette in scena lo scorrere del fiume che per i locali si chiama Tsang Po e non è affatto sacro benché nasca dal Kailash, la montagna sacra.

Il lascito del fiume sono ampie dune di sabbia fine che risalgono le pareti delle montagne per centinai di metri, uno strano spettacolo quasi sahariano che non ci aspettavamo di trovare in questa parte del mondo.

La pista confluisce nell’asfalto che congiunge l’aeroporto internazionale alla capitale, per la quale manca comunque ancora circa un’ora di viaggio. Si entra a Lhasa, grande città cinese, con un viale a quattro corsie che scorre di fronte al Potala, fronteggiato dalla grande piazza dal pennone con la bandiera rossa che sventola. Resta forse anche il punto migliore per fare le fotografie di rito.

Della identità tibetana nella città di Lhasa resta sicuramente l’incredibile lentezza della popolazione, sempre troppo occupata a fare girare le proprie preghiere senza rendersi conto di quante altre cose girino intorno a loro. Ma al di là di questo, i colori delle differenti etnie, insieme alla comune devozione e pratica religiosa, contrastano in modo evidente con una presenza forte della polizia cinese in assetto antisommossa. I militari non si nascondono affatto: marciano con lo schema 2,1-2, 2 nella Piazza di Barkhor davanti al Jokhang, il tempio più famoso della capitale, l’uomo al centro armato di fucile, tutti con le autoprotezioni.

Ai lati estremi della stessa piazza due postazioni di osservatori sotto ombrelloni bianchi e rossi sui tetti, armati di telecamere e binocoli per comunicare ai compagni a terra eventuali movimenti sospetti. Nelle vie adiacenti alla piazza e al tempio la medesima presenza dichiarata. I pellegrini e i giovani tibetani passano tra le maglie larghe delle pattuglie, alcuni con evidenti gesti di scherno, ma soprattutto estrinsecando una relazione che non c’è. Il gesto di scherno non mostra di suscitare alcunché. L’impressione è che tutto sia un gioco di consueta abitudine consolidato nella più grande reciproca indifferenza.

12 – 13 agosto: impero cinese. Qualche giorno solo per Lhasa, tra una gita fuori porta e l’altra. Dunque soprattutto Potala. Ogni volta – dal Palazzo al Tempio – siamo schiacciati tra migliaia di pellegrini e turisti cinesi. In ogni caso sono tutti cinesi: spintoni, nessuna coda, vince il primo che arriva, scatarrate significative sotto i tavoli e lische di pesce abbandonate sui tavoli. Tanta maleducazione quanti sono: la buona educazione è un lusso ovunque nel mondo. E accanto a tutti la presenza dello stato nelle pattuglie armate che controllano soprattutto la città vecchia o nelle visite ingombranti dei vip che visitano i monasteri. Nel bene e nel male questa è la Cina di cui il Tibet è parte. In fin dei conti emerge con chiarezza che il cinese è un profondo individualista: i suoi percorsi di azione sono orientati dall’interesse individuale e la dimensione collettiva è quella della massa. Al contrario, l’occidente, che pure insiste sulla dimensione individuale, ha saputo declinare la collettività in termini di comunità.

La massa cinese ha sempre bisogno del potere e del controllo esercitato da questo. Ciò può avvenire, nel tempo, per mezzo della figura paterna o del leader carismatico: il primo comandante per amore e il secondo comandante per ardore. Ma non è necessaria, in nessuno dei due casi, la condivisione dei valori di fondo che giustificano questa forma di potere: il padre, se avrà bene agito, otterrà i suoi effetti nella replica sociale della famiglia di origine. Il leader avrà dietro di sé felici supporti ideologizzati. Al contrario, l’individuo che si fa comunità mette in rete, condividendo sulla base di valori comuni, le opportunità individuali che diventano le risorse del gruppo. E’ questa comunità che garantisce l’individualità di ciascuno perché la sua forza è nel non essere la semplice somma delle parti.

La Cina è l’individualità della massa, lo è stata e ci resta. Forse è carattere di tutta l’Asia moderna, o quasi, con qualche specifica considerazione per il Giappone e per il tempo degli hutong pechinesi, dove nei vicoli sopravvivevano forme di comunità etnica forti. Le stesse forme religiose asiatiche sembrano testimoniarlo, che ritrovano la dimensione di massa nella loro ritualità ormai oltre che medioevale (e pertanto così affascinante per noi western). La questione è che una tale condizione culturale si può esprimere solo nella ricerca, prima, e nell’uso, dopo, della migliore forma di potere e di controllo: la via forse inevitabile della cinesizzazione dell’Asia. Nel mondo globale, intessuto di reti sempre più fitte, l’espansione cinese fuori dal suo continente crea, pertanto, un problema perché si misura sul confronto tra la società individualista-comunitaria e quella individualista-di massa. Non è pertanto uno scontro economico ma di valori. La relazione tra il mondo e il mondo cinese, dunque, non può che essere politica e non economica. Anzi, la via economica è certamente perdente se misurata con il tempo breve degli uomini e non quello lungo degli imperatori cinesi. I miopi imprenditori occidentali che vedono nella Cina la migliore forma di investimento sono, pertanto, i primi artefici della fine del mondo occidentale, grazie alla licenza senza controllo a loro concessa da una classe politica altrettanto a vista corta.

14 e 15 agosto: acqua sopra (l’alluvione) e sotto (il lago).

Lungo la strada facciamo fermare la macchina per assistere ad una variopinta fiera, dove i cavalli sono l’attrazione principale e le donne sfoggiano i loro gioielli più belli.

Il Namt So, circa 230 chilometri a nord di Lhasa, è il più importante lago sacro ai tibetani: ce ne rendiamo conto quando, al mattino del 15, almeno 50 pullman arrivano per scaricare i pellegrini che gireranno intorno al monastero sulla penisola “a quota Monte Rosa”.

Noi abbiamo passato la notte nella camerata della guest house sotto un paio di piumini, dopo una cena tra le più alte (di quota) e piccanti del viaggio. Uno yak si è ribellato a una fotografia di Irene causando la di lei fuga a precipizio: cosa che rarissimamente mi è stato dato di constatare da parte sua (di Irene non so dello yak). I cani, grandi mastini tibetani che vagano per il campo, latrano la notte insieme a un paio di lamiere che sbattono nel vento, con un concerto scomodo per chi ha il sonno leggero a 4800 metri.

Intanto, intorno a noi si esprime tutta la religiosità del Tibet con le antiche superstizioni di favole e bandiere cantanti che riempiono la teologia e la quotidianità dei credenti. Noi come sempre ne restiamo scetticamente affascinati.

Questo stesso giorno è decretato di lutto nazionale per le frane che il 7 agosto hanno colpito Zhouqu nel Guansu provocando quasi 2000 vittime. Il tempo intorno a noi manifesta, infatti, tutta la violenza del monsone stagionale che confronta la sua forza con le pareti che contornano il Tibet. Qui dunque si scaricano scroscianti piogge che ingrossano i fiumi e stanno frustando a sangue il Pakistan, il Nepal, il Nord dell’India, la Cina dell’Ovest. I morti si contano a migliaia e così i dispersi sotto al fango. Noi ci salviamo perché siamo un’isola che vaga nel cielo, troppo in alto per non essere che il collettore delle violente piogge che poi rimbalzano a valle, sulla terra di tutti i giorni che, come tutti i giorni, trova la sua rinascita nella morte quotidiana. I lama guardano dall’alto.

Questo giorno è anche occasione per sperimentare l’efficienza cinese negli interventi di emergenza. Tutte le bandiere sono a mezza asta, l’operaio e il presidente a testa china partecipano, in modo compatto, alle dimostrazioni di lutto collettivo. Piange, realmente, un Paese. Ogni bambino, uomo e donna, ha messo qualche yuan nelle numerose scatole per la raccolta di fondi. La TV trasmette a canali unificati solo news perché il ministro della cultura ha dichiarato la sospensione di ogni spettacolo.

Le immagini che vengono passate sono di una città sott’acqua, occupata dalle truppe del salvamento che riescono a strappare alla morte gli ultimi superstiti. Mentre agli altri si distribuiscono viveri e acqua in un teatro in cui centinaia di mezzi pesanti sono al lavoro per costruire argini o rimuovere rovine. La potenza messa in atto dallo stato, con la risposta organizzata dell’esercito è imponente e potente. E su ogni mezzo, davanti a ogni squadra che porta conforto garrisce al vento (c’è sempre il vento giusto in questi casi) la bandiera rossa della Repubblica Popolare. Come a L’Aquila durante i soccorsi per il terremoto del 2009, mi viene di pensare, al di là di ogni considerazione solo per l’amore che la gente italiana ha per il tricolore. Qui lo stato è presente sempre: quando punisce duramente o quando tende la mano fraternamente, nulla da Confucio a Sun Tzu è cambiato. Quella di sempre resta la calma immobile nei secoli del colosso cinese insuperabile e detestabile, con cui ci spetta il confronto. Un’alluvione evidenzia assai bene il carattere di questo popolo e di questo stato. E non basteranno le cateratte del cielo aperte per farci vincitori.

16 agosto: riti collettivi e penitenze

Rientrati a Lhasa approfitiamo del tempo a disposizione in attesa di prendere il treno, per sostare a vedere i pellegrini nel loro “incedere” verso i luoghi sacri del Jokhang,

17 agosto: rimescoliamo i biglietti. Partiamo per Xining con il treno che collega Lhasa a Pechino. Per varie vicende, di cui è responsabile la tragica combutta di tibetani pseudo agenti di viaggio, avendo pagato i soft bed (la prima classe, quattro persone per scompartimento) siamo sugli hard bed (la seconda classe, sei per scompartimento) ma soprattutto sparpagliati sul treno. Poiché si tratta di una condizione condivisa da molti, appena saliti si attiva un circuito privato di redistribuzione dei biglietti che permetta ai gruppi di amici e parenti di ritrovarsi nel medesimo scompartimento.

Cosa apprezzata per un viaggio che dura almeno 24 ore (Xining) o 48 (Pechino). La questione è che noi non conosciamo né tibetano né cinese, né l’inglese è parlato dagli altri che partecipano al gioco. E’ un po’ come quando, da piccoli si giocava al gioco delle sedie: una in meno rispetto ai partecipanti, tutti seduti quando cessa la musica, chi si fa trovare in piedi è fuori… E così via. Qui, al contrario, la punizione è restare fuori: il premio è avere trovato la cuccetta nel vagone e nello scompartimento giusto. Fino ad allora i biglietti (sempre scritti in cinese) girano di mano in mano per formare coppie, triplette e quartine vincenti. Ci va bene. Dopo una mezzoretta siamo tutti e quattro in una cabina da 6, senza porte perché non si usano, con due altri giovani cinesi che rientrano a Pechino. Tra circa 36 ore saremo nella capitale, scorciando col volo da Xining, e arrivederci Tibet.

Nel frattempo ci godiamo panorami tra i 4000 e i 5000 metri che ricorrono davanti al finestrino, gli yak punteggiano i morbidi e umidi pascoli verdi che cedono spazio alle nevi tanto alte, gazzelle, coyote e asini selvatici si accompagnano. Ci piace pensarci così spesso più alti del Rosa e del Bianco e l’imponenza delle cime ci attanaglia. Intanto, mentre queste meraviglie passano, i cinesi dormono nella loro cuccetta.