Siria da Damasco ad Aleppo – 2019

Missione in Siria 11/18 gennaio 2019.

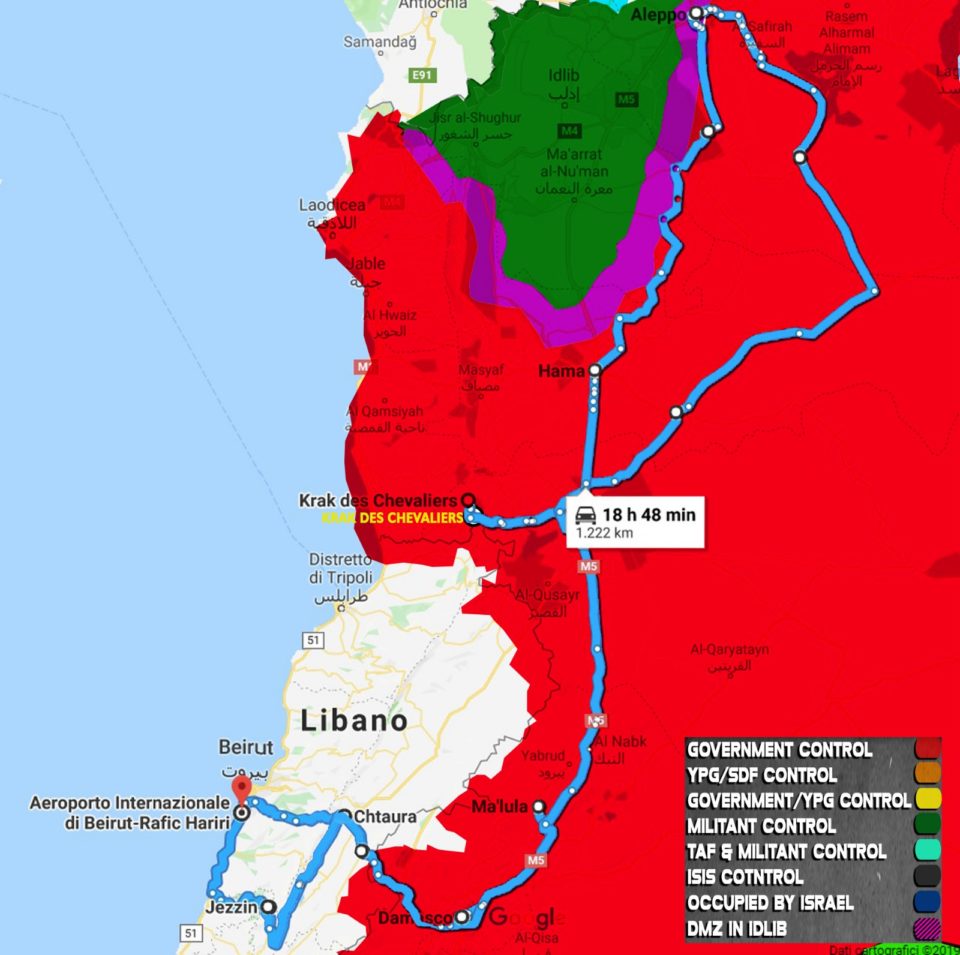

La missione si è svolta in completa autonomia, progettata attraverso una rete di contatti sviluppata negli anni, che ci ha condotti da Beirut a Damasco, Maaloula, Homs, Krak dei Cavalieri, Aleppo, Hama, Damasco per tornare a Beirut.

Arriviamo a Damasco l’11 gennaio accolti da un piccolo spettacolo di “suoni e luci”: gli israeliani, dallo spazio libanese, tirano alcuni missili sulla città e, guidando nella notte, vediamo le scie luminose sopra di noi seguite da esplosioni pirotecniche rosse, in aria: quasi tutti i colpi sono fermati dalla difesa siriana, prova generale per gli attacchi israeliani cominciati il 18 gennaio che hanno provocato 7 morti e il ritorno dell’angoscia nella popolazione di Damasco.

Giorni dopo ce ne andiamo dalla Siria sulle note di un attacco rivendicato da Daesh a Manbij: un terrorista si è fatto saltare in un ristorante pieno di gente e soldati americani.

Nel frattempo, muovendoci sulla tratta Damasco, Homs, Hama e Aleppo ci siamo tenuti a est dell’autostrada M5, zona di operazioni contro i terroristi confinati nell’area di Idlib: terrapieni freschi, movimenti di truppe, carri armati e batterie di cannoni segnano questo fronte interno, insieme alle rovine delle abitazioni abbattute. Ma non si vuole fare una cronaca di guerra della Siria, quella a cui ci hanno abituati la stragrande maggioranza dei giornalisti che rappresentano un paese annichilito dal conflitto: una sorta di spara-spara senza interruzione.

Non voglio perché non è così. Innanzitutto, se rileggete le prime righe e provate a ricomporre due fronti di guerra, quelli delle guerre di una volta, non ci riuscite. Come mettete insieme israeliani, siriani, americani, russi, terroristi di Daesh, terroristi di Hayat Tahrir al-Sham o del Free Syrian Army (FSA) con alle spalle i turchi? Trovate due fronti contrapposti o piuttosto una congerie di approfittatori dei conflitti in casa altrui per interessi di parte? La Siria è un grande campo da gioco per una guerra che è fatta sulla pelle dei siriani, in cui gli interessi dei siriani sono sempre stati minimi ma contrabbandati come reali motivazioni per giustificare gli interventi degli “alleati solo di se stessi”.

L’utilità del reiterarsi del conflitto si ritrova nell’obbiettivo di frammentare la Siria, aumentando le aree di controllo da parte degli attori coinvolti, a fine di predazione economica e politica, riducendo la capacità di governo del presidente in carica Bashar al-Assad, senza che nessuno si smarchi dalle pericolosissime relazioni che, in Siria, non rendono affatto chiaro chi sia un terrorista né chi lo stia combattendo.

La narrativa occidentale della guerra siriana è perfettamente coerente con questa strategia, nella sublimazione del vecchio detto che, ormai, “ne uccide più la lingua della spada”. Sì perché i combattimenti sono adesso sufficientemente contenuti e definiscono una geografia composita dove, se in un luogo la vita ha trovato una sua rinascita, nel luogo accanto la morte è ancora padrona. Ma non siamo più in un paese in guerra, siamo in un paese distrutto dalla guerra e questi resistenti barlumi di conflitto servono solo a perfezionare l’acquisizione dei vantaggi degli “alleati”. In fin dei conti, chi ha meno a che fare con quello che resta della guerra guerreggiata è proprio la Siria, eppure questo non si racconta perché non sarebbe funzionale agli interessi di quegli alleati che hanno bisogno di altri racconti e altre storie per legittimare il loro intervento.

Il racconto della guerra oggi uccide molti più siriani delle pallottole, con la collaborazione dell’Europa, come ci dice Mons. Khazen vescovo cattolico di Aleppo, che parla di

“vari gruppi che l’occidente chiama moderati ma io non so se uno che bombarda è poi moderato (…) questi gruppi che non sono l’Isis né Al Qaida ma sono tutti uguali”.

Una città come Aleppo, che era la Milano della Siria, ha visto le sue fabbriche smontate, le macchine espiantate e trasportate nel sud della Turchia, con la collaborazione dell’FSA nel periodo della occupazione, per affiancare più rapidamente la povertà alla violenza. Tutto ciò a favore di una strategia il cui obiettivo è di togliere la Siria ai siriani e al suo governo legittimo, questa è l’accusa sostenuta e condivisa sia ai livelli più alti del clero siriano appartenente alle diverse chiese cristiane sia della gente. Il dubbio che ci fosse un piano di destabilizzazione del paese è sorto subito, a cominciare dalla questione dei rifugiati che, dice ancora Mons. Khazen,

“a me ha fatto insospettire fin dall’inizio. I primi rifugiati aiutati dalle Nazioni Unite, a loro hanno preso i documenti e gli hanno detto che però prima di 5 anni non potevano tornare in patria. Ma come, un rifugiato si aiuta a rientrare nel proprio paese non a starne fuori!”.

Mons. Khazen vescovo cattolico di Aleppo

Con il risultato che infrastrutture e mano d’opera migliori sono state strategicamente allontanate dal Paese, per un tempo che ne rende difficile il ritorno, mettendo da subito in predicato la possibilità di una ripresa. Incomprensione: per lo meno è questa l’accusa che gli alti prelati (cristiani cattolici, melchiti, ortodossi e caldei) da noi incontrati rivolgono a un occidente presupponente che viene in Siria per spiegare come trattare con i musulmani a chi “da millenni lavora, collabora e vive con l’Islam”, cieco a non voler rendersi conto che il cristianesimo sopravvive in Siria solo perché il presidente Bashar al-Assasd lo ha difeso; infingardo perché non vuole riconoscere che la Siria è il baluardo alla penetrazione del terrorismo in Europa.

Uscire da questa situazione si può: è possibile, è urgente, è difficile, richiede la collaborazione di tutti, ma con un altro spirito, da parte di tutti.

Anche da parte del governo in carica al quale, se viene riconosciuta una capacità stabilizzatrice funzionale al paese negli anni, si chiede un processo di riconciliazione istituzionale con la propria gente a cominciare da una riforma del servizio militare obbligatorio e “senza fine”, la cui rimodulazione sarebbe il primo fattore per ridurre la fuga dei giovani e per affermare la fine di uno stato di guerra. Per continuare con riconsiderare le politiche di sicurezza nazionale che con troppa leggerezza hanno riempito “files” di presunti terroristi, senza prove, nuovamente favorendo la fuga e la permanenza all’estero.

Proprio perché, se come anticipato una strategia di svuotamento delle risorse umane giovani e competenti è l’accusa mossa alle agenzie internazionali che hanno collaborato in questo modo ad attaccare la Siria, il rientro in patria di queste risorse è una necessità che deve essere favorita da una adeguata politica nazionale. Ma anche dalla volontà di tornare per ricostruire il paese: abbiamo riscontrato una sorta di “triangolazione del rifugiato”, per cui si ritrovano in patria siriani che, dopo aver conseguito lo statuto di rifugiato in un paese europeo, sono rientrati in Siria attraverso i confini di altri paesi, per godersi qui il sussidio. Per avviare questo processo di ricomposizione è immediata la necessità di riammettere nel circuito internazionale delle relazioni (politiche, economiche e logistiche) la Siria per quello che è adesso e, forse, questo è l’indirizzo più difficile perché misura i rapporti di forza e gli interessi particolari e specifici dei lupi che su questo paese si sono buttati negli ultimi anni per combattere la guerra al terrorismo, senza mai avere avuto un accordo su chi fossero i terroristi.